膵臓がん(消化器科外科)

- 1.まずはじめに患者様にご理解頂きたいこと

- 2.膵臓がんとは

- 3.頻度・疫学

- 4.症状

- 5.検査と診断

- 6.進行度・病期とその治療成績

- 7.治療

- 8.予防と検診

- 9.国立大阪医療センターにおける膵臓がんの治療

1.まずはじめに患者様にご理解頂きたいこと

難治がんである膵臓がんの治療成績は、いまだ満足するものでなく、最適の治療法は何かと言うことも、未だはっきりしていないのが現状です。最近では、ヘリカルCTやMRI、PETをはじめとする様々な新しい検査法が出現し、それらを駆使してこれまでにない診断結果が得られるようになってきています。しかしながら、これらの最先端の検査法でも、患者さんが早期に診察に訪れ、専門家によるプロの目による診断を得ない限り、ただの検査機械に過ぎません。また、膵臓がんと診断されても、専門家による適切な治療をうけなければ、予後の改善に結びつかない場合も多くあります。したがって、まず、第一に、膵臓がんを疑う事からスタートし、できる限り、膵臓がんの専門家のいる施設での受診、治療することをおすすめします。また、一つの施設だけでなく、複数の専門施設で検査、治療方針について相談され、自らが納得のいく治療をお受けすることをおすすめします。

2.膵臓がんとは

膵臓とは

膵臓はおなかの深いところ(後腹膜)にあって、上腹部のみぞおちと臍の中間あたりから左上方にかけて存在します。細長い臓器で、頭部、体部、尾部に分けられます(図1)。頭部では幅5cm、厚さ2cmぐらいで、尾部に向かって細くなり、長さは15cm前後です。隣接する主な臓器として、頭部では十二指腸、胆管、門脈、下大静脈、体部では脾動静脈、胃、大動脈、尾部では脾臓、腎臓、大腸があります。

したがって、手術など外科的な処置をする際には、これらの諸臓器、脈管との関連なくして膵臓の処理ができないことが大きな特徴となります。

膵臓は血流、神経分布が豊富で、食物を消化する消化酵素であるアミラーゼ、リパーゼ、トリプシノーゲンを含んだ膵液を分泌する外分泌機能と、血糖の調節に必要なインスリン、グルカゴンなどのホルモンを分泌する内分泌機能をあわせもっています。内分泌機能は膵臓内に点在するランゲルハンス島が担っています。膵液は膵管を通って十二指腸に分泌されます。

・図1:膵臓の部位

膵臓がんとは

単に膵がんという場合は、膵管から発生し、充実性の腫瘤を形成して浸潤、転移を起こしやすい膵管がん(通常型膵がん)を指します。膵臓のがんの90~95%を占めており、消化器のがんのなかでも治りにくいがん(難治がん)の代表です。膵がんの発生率は胃がんや大腸がんに比べ1/3~5程度にもかかわらず、国内におけるがんによる死亡原因の第5位を示しています。難治がんである原因は、膵臓がんには特異的な初発症状がなく、膵臓がんと診断された時には大半が高度に進行しており、既にがんが膵臓の周囲の重要臓器に拡がっていたり、肝臓などの他臓器にがんが転移していて、7割から8割の方は外科手術の適応にならないこと、また、たとえ切除可能であっても早期に再発を生じることが多いことが挙げられます。

膵臓のがんには他に、膵臓には嚢胞を形成するがん、粘液分泌が盛んながん、ランゲルハンス島から生じたがんなど、比較的予後の良いものもあります。ここでは、大多数を占める通常型膵がんについて述べます。

3.頻度・疫学

膵がんは危険因子として、肉食、喫煙、排気ガス、化学物質などが挙げられますが、統計学的に明らかに関係が証明されている因子はありません。人口の高齢化とともに本邦では急速に増加してきました。最近では人口10万人あたりの罹患率はほぼ10人に達しています。慢性膵炎や糖尿病があると膵がんの危険性が増す可能性が指摘されています。本邦では、男性にやや多く、他のがんと同様に50歳以上になるとその発生頻度は増加します。膵がんは病巣占拠部位より、膵頭部がん、膵体尾部がん、膵全体がんに分けられますが、膵頭部がんは膵体尾部がんより2,3倍多く、膵全体癌は最も少ないです。

4.症状

症状は腹痛と黄疸が多く、次いで食思不振、腰背部痛、全身倦怠感、体重減少などで、特徴的な症状が乏しいのが、診断の遅れにつながっています。なお、糖尿病発症や糖尿病の経過中の急な悪化が診断のきっかけとなることも多いので、新たに糖尿病の治療受けようとされる方や糖尿病が急に悪化された方は、膵臓がんの検査を受けられることをお薦めします。

膵がんではその病巣占拠部位により、臨床症状が異なります。膵がんの60%は頭部にできますが、膵頭部には胆管が通っているため、膵頭部のがんでは胆管が狭くなって胆汁の流れが悪くなり、黄疸が生じやすいのが特徴です。この他、膵頭部がんでは、上腹部痛、背部痛、食思不振、全身倦怠感、心窩部不快感、腹部膨満、体重減少など一般的な消化器症状と同様な症状が表れます。

がんが進んでくると、腹水、消化管出血がみられることがあります。

膵体部や尾部のがんでは、膵頭部がんと比べその場所から胆管に影響が及びにくいので黄疸も出現しにくく、その発見はさらに遅くなることが多く、診断された時点では、手術不能と言う場合が多くあります。症状としては、上腹部痛や腰背部痛が多いですが、体重減少、腹部膨満、便秘、下痢、糖尿病の悪化など不定な症状が多く、たまたま別の病気でCTや超音波検査をされた場合に見つかることも多くありません。がんが進むと腹部腫瘤や腹水のみられることもあります。

なお、慢性膵炎の症状も膵がんとよく似ており、慢性膵炎の場合も、膵がんの検査を行う注意が必要です。

5.検査と診断

膵がんの検査は、血液検査、画像検査、内視鏡検査、組織検査に分けられます。

血液検査では膵酵素(アミラーゼ、エラスターゼ1など)の上昇、腫瘍マーカー(CEA、CA19-9、DUPAN-2など)の上昇、胆道酵素(ALP、γGTPなど)の上昇、耐糖能異常(血糖、HbA1cなどの上昇、インスリンの低下)が膵がんを疑う参考になります。腫瘍マーカーはがん自体から血液中に放出されるCEA、CA19-9、DUPAN-2を測定するもので、早期の小膵癌ではあまり高値とはならないことが多いので、腫瘍マーカーでの早期発見には限界があるとされています。膵酵素(アミラーゼ、エラスターゼ1など)の上昇や耐糖能異常(血糖、HbA1cなどの上昇、インスリンの低下)はがんに附随する膵炎によるものであり、胆道酵素(ALP、γGTPなど)の上昇はがんによる胆管の圧迫によるものと考えられます。しかしながら、これらの検査は、必ずしも膵がんに特徴的なものではありません。

画像検査では腹部エコー(図2)、CT(図3)、MRIで膵に腫瘍が見つかることが多く、診断上重要です。特に、腹部エコーは簡便で、非侵襲であるため、膵病変のスクリーニング検査として有用です。最近では、PET検査(図4)も膵がんの発見のために行われるようになっており、慢性膵炎との鑑別に利用される場合もあります。これらの画像検査は、ある程度の大きさ(だいたい直径1cm以上)がないと腫瘍かどうか明らかにならないために、本当の意味(完全に治る可能性がある)の早期がんを見つけることはできません。早期膵がんを見つけるためには、膵管の拡張や小嚢胞と言った間接的な所見を慎重に調べなければいけないと言われています。

・図2:エコー検査による膵臓がん像。矢印に囲まれたところががんの部位。

・図3:膵がんのCT像。矢印で示した黒っぽいところが、膵がんの部分

・図4:膵がんのPET検査(矢印が膵がんを示す。)

なお、黄疸(閉塞性黄疸)をきたしている場合、診断と黄疸の治療を兼ねて体の外から肝臓を内の胆管を穿刺する経皮経肝胆管造影と胆汁ドレナージ(PTCD)(図5)が行われることもありますが、次に説明する内視鏡検査によっても胆管や膵管の造影やドレナージが可能であり、そちらを行う場合もあります。

・図5:経皮経肝胆道ドレナージ:体外から肝臓内の胆管を穿刺して、

腫瘍で閉塞した黄疸が生じた胆道のドレナージを行う

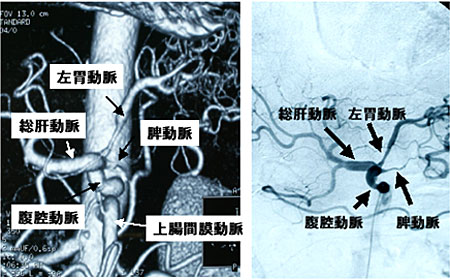

この他、お腹の中の血管を造影する血管造影検査(図6)も行われる場合もありますが、最近では、CT検査でその画像を加工することによって、血管の走行やがんの広がりがはっきり判るようになり、侵襲的で得られる情報もそれほど多くない血管造影はほとんど行われなくなっています。

・図6:進行膵がんのCT検査による血管走行像(左)と

血管造影検査にによる血管走行像(右)。

内視鏡検査には、十二指腸内視鏡を用いて、直視下に十二指腸乳頭開口部より細いチューブを挿入し、造影剤を注入することにより胆管、膵管を造影する内視鏡的逆行性胆管膵管造影法(ERCP)やチューブではなく細い経の内視鏡を直接膵管に挿入する膵管鏡、内視鏡先端に超音波振動子を装着し、内視鏡直視下に胃や十二指腸の管腔内より超音波検査を行い、膵の情報を得ようとする超音波内視鏡などがあります。これらは、主として腫瘍の性質や広がりをみる精密検査として行われます。また、ERCPの際に膵液や胆汁を採取して細胞診断を行い、がんであることの確定診断を行います。

組織検査にはおなかに針を刺して腫瘍組織の一部を採る針生検、先に述べた内視鏡を使って膵管から組織を採取する方法などがあります。針生検はがん細胞を採取時にお腹の中にがん細胞を飛び散らす可能性があるとして、国内ではあまり一般的ではありませんが、がんの確定診断を行うためには重要な検査です。

前述の症状とこれらの検査所見を総合して膵がんの診断が行われます。

膵に腫瘍があること、その腫瘍ががん以外の原因によるものではないことをまず確定します。 つぎに腫瘍の大きさと、周辺臓器への浸潤やリンパ節、肝臓、肺などへの転移の有無を調べます。

これによって次に述べる進行度を決定し、治療方針決定します。

6.進行度・病期と治療成績

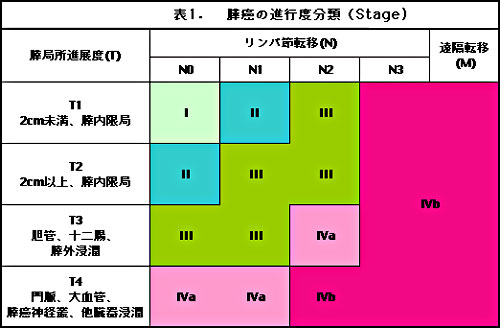

進行度は腫瘍の大きさと、周辺臓器への浸潤、転移の有無によって決められ、ステージIからIVbに分けられています(表1)。

膵がんの約8割はステージIVの最も進んだ状態で見つかり、胃がんや大腸がんでは治癒が期待できるステージIの状態で診断されるのは1.7%です(日本膵臓学会膵癌登録20年総括)。しかしながら、膵がんでは、ステージIの状態で診断されてもその治療成績は不良です。日本膵臓病学会の膵癌登録過去20年間の膵がんの症例の治療成績(5年生存率)をステージ別に示すと、ステージI:57%、ステージII:44%、ステージIII:24%、ステージIVa:11%、ステージIVb:3%となっています。がんが膵管上皮に限局している場合(stage0)は、5年生存率はほぼ100%期待できますが、このような状態でみつかるのは、たまたま膵の嚢胞などを手術した際に、見つかるという場合がほとんどで、最初から膵管上皮に限局した早期膵がんを発見することは容易なことではありません。

7.治療

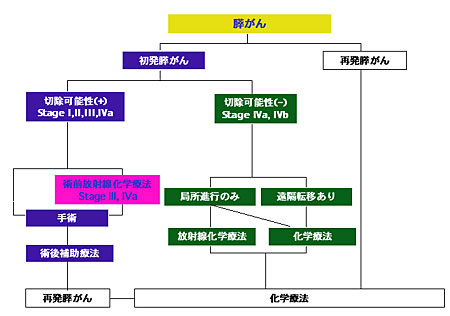

膵臓がんの基本的な治療は、他の胃がんや大腸がんといった消化器がんと同様に、周囲の正常と思われる組織を含めたがん病巣の外科的切除です。しかしながら、はじめの「膵臓がんとは」のところで述べたように、膵臓がんと診断された7割から8割は診断時に既に切除手術の対象とならないほど進行しており、その場合は、姑息的な症状改善を目指した手術や処置とともに抗がん剤による治療や放射線による治療、またはその両者が行われます。以下、それぞれの治療法に関してご紹介します。

A. 手術

膵がんの外科的切除が適応となる条件として、

1) 肝臓や肺などの膵臓以外の臓器にがんが転移していない場合。

2) お腹の中(腹膜播種)にがんが広がっていない場合。

3) 重要な臓器を栄養する大きな血管にがんが広がっていない場合です。

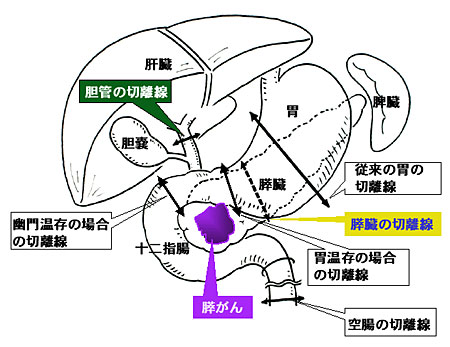

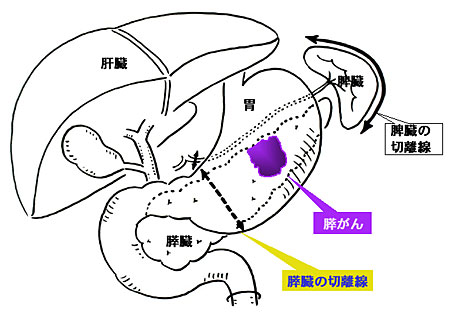

膵臓はお腹の中の奥深いところに位置し、重要な血管に近接していると言う特徴があります。胃がんや大腸がんと異なり簡単にその臓器だけを摘出できる部位ではありません。重要な血管として、腹部大動脈、腸を栄養する上腸間膜動脈や肝臓などを栄養する腹腔動脈、総肝動脈、固有肝動脈が挙げられます。しかし、腸で吸収された栄養分を肝臓へ運ぶ血管である門脈へがんが広がる場合は、その部位を切除して血管をつなぎ合わせる事が可能ならば、手術の適応となります。先に述べた1)~3)のどれか一つでも満たされない場合は、たとえ目に見える範囲で外科的にがんが摘出できても手術後直ぐにがんが再発するために、大きな負担をかける手術の価値が無いと考えられ、手術の適応が無いと判断されます。膵臓がんの切除法は、他のがんの場合と同じように基本的にはがんの部分だけ摘出するのではなく、がんが広がっている可能性のある周辺の臓器やリンパ節を一緒に摘出する必要があります。切除範囲は、がんの存在する部位によって異なり、がんが膵頭部にある場合は、膵頭十二指腸切除術(図7、8)が、体部や尾部に存在する場合は体尾部切除(図9)が行われます。

・図7.膵頭十二指腸切除術の切除範囲

・図8.膵頭十二指腸切除術後の再建

・図9.膵体尾部癌の切除範囲

膵臓の解剖学的な位置から、膵頭十二指腸切除術は消化器の手術の中で最も複雑な技術を要する手術であり、胃や大腸の手術や再建の手技と共に、膵切除と再建の手技や場合によっては血管外科の技術が必要です。通常の膵癌に対する膵頭十二指腸切除の場合は、リンパ節の摘出も同時に行うため、手術時間は6~10時間かかります。体尾部切除の場合は、3から4時間程度の手術時間です。なお、術後の合併症として、早期のものとして膵空腸吻合部の縫合不全などの消化管縫合不全た膵断胆からの膵液漏が、長期的なものとして、糖尿病や消化吸収障害があります。がんの手術、特に膵臓がんの経験が豊富な専門医あるいは専門病院で行う方が、術後の早期の合併症も少なく、治療成績も良好であることが報告されています。当施設での最近の入院期間の目安は、膵頭十二指腸切除をされた場合は、だいたい3~4週間程度、体尾部切除をされた場合は2週間程度となっています。また、手術後の抗がん剤や放射線による治療(補助療法と言います)は、今のところ、効果が認められたものはなく、どの治療法が最も良いか、現在いくつかの臨床試験が行われているところです。当施設でも、国内の専門施設による全国規模の臨床試験に参加しています。

なお、外科的切除の適応がないと判断した場合は、全身状態が許されれば、病巣の切除をしない姑息的な手術が行われることがあります。がんによって胆道が狭窄して黄疸が生じている場合は、黄疸を解消するため胆管空腸吻合術や胆嚢空腸吻合術が行われます。なお、手術をせずに内視鏡的、あるいは経皮経肝的に閉塞した胆道にチューブを留置する場合もあります。がんが十二指腸に拡がり十二時腸を閉塞して食物の通過障害が生じている場合は、胃空腸吻合などの手術が行われる事があります。また、根治的な手術が可能と判断し開腹しても、肝転移や腹膜播種などの手術前に判定できなかったがんの拡がりが見つかった場合は、切除は行わず、姑息的手術や術中放射線照射、背部痛に対して神経ブロックを行うことがあります。

B.化学療法

化学療法とは、抗がん剤を使った治療のことを言います。根治的な手術が不可能な場合や手術の後に再発が認められた場合は、抗がん剤による治療が行われます。現在、健康保険診療上許可されている抗がん剤として、ジェムシタビンという薬がまず最初に使用されます。ジェムシタビンは、これまで使われていた5-FU、アドリアマイシン、マイトマイシンといった抗がん剤に比べて、膵臓がんによる疼痛などの症状を和らげる効果が優れ、治療成績(生存率)を延長する効果が認められています。通常、外来通院での投与が可能で、1週間に1回30分程度の点滴で投与し、3週続けて投与したら1回休薬するという投与方法が行われています。副作用としては、他の抗がん剤と同様に吐き気や食欲不振があります。また、骨髄抑制といって、免疫機能(防御機能)に関係する白血球や血液の凝固に関係する血小板の減少が見られることがあります。通常、ジェムシタビンを投与する前に血液検査をおこない、副作用の程度を見てから投与を決定します。なお、当施設では、臨床試験として、TS-1という経口抗がん剤とジェムシダビンを用いた新しい治療法も行っています。この他、さまざまな施設でジェムシタビンと様々な抗癌剤を組み合わせた治療法が試みられていますが、現在のところ、副作用のみ増えるだけで、治療効果が改善したという報告は無いのが実情です。

C.放射線療法

手術が不可能でがんが局所のみに広がっている場合は、放射線療法が行われことがあります。従来は入院を必要としましたが、最近では外来通院で行えるようになっています。膵臓がんが存在する部位に対して体外から通常一日一回の少量の放射線照射を行い、総照射量として45~60Gyの照射を4~6週間かけて行います。一回の照射にかかる時間は僅か数分です。なお、一度に多くの放射線照射を行いより高い治療効果を得るために、手術で開腹して直接放射線照射を行う術中照射と言う方法を行うこともあります。現在のところ、体外から照射を行う方法と術中照射のどちらが治療効果が高いかは、はっきりしていません。また、放射線療法のみで延命効果が得られとする確立された報告はありませんが、背部痛などの症状を和らげる効果に優れているといことは認められています。

放射線療法は、あくまでも局所の治療なので、切除不能がんや再発がんなど、既に膵臓以外にがんが広がっている場合には、あまり効果が無いと考えられます。したがって、最近では、抗がん剤と放射線療法を組み合わせた治療(放射線化学療法)が行われます。ジェムシタビンや5-FUには、放射線の効果を増強する作用があると言われており、放射線による局所の治療効果の増大と全身に散らばったがんに対しての抗がん剤の効果を期待する治療法です。当施設では、ジェムシタビンと放射線療法を組み合わせた治療を、外来通院で行えるようにしています。

放射線療法の副作用として、体外から照射する場合は、どうしても膵臓がんの周囲にある胃や腸にも放射線が照射されますので、それによる炎症や潰瘍出血などが生じる事があります。術中照射の場合は、開腹して直接がん部のみに照射するので正常組織には影響は少ないと言われています。

8.予防と検診

予防は前述の危険因子を避けることと、緑黄色野菜をとるなど一般的ながんの予防法が推奨されてますが、はっきりした科学的根拠を証明されたものではありません。

膵がんの検診は、腹部エコー検査や腫瘍マーカー検査、膵酵素検査などが、検診に利用されていますが、早期膵がんを発見することは難しく、また、膵がんになる危険性の高い人がどのような人かがはっきりしていないことから、胃がんや肺がんなどに違い一般的なものとなっていません。CTやMRI、PETが検診にも応用できれば、さらに膵がんが見つかりやすくなるかも知れませんが、先に述べたように本当の早期の膵がんを見つけることは難しいのが実情です。従って、大切なことは、検診と言うことではなく、膵臓がんを疑う事からスタートし、できる限り、膵臓がんの専門家のいる施設を受診し、検査、治療をすることが大切だと思われます。

9.国立大阪医療センターにおける膵臓がんの治療

われわれの施設では、難治がんの代表である膵臓がんに対して積極的な取り組みを行っています(図10)。治療の多くは、当施設が政策医療におけるがん治療基幹施設の使命を持つことから、新しい治療法の確立をめざし、患者様の承諾を得た上で多くの臨床試験を国内外の専門施設と協力して治療を行っているものです。これらの試験で得られた結果は、今後の膵臓がん治療の基本となっていくものです。

・図10.膵がん治療図