主な疾患

主な疾患

内分泌疾患について

~特に二次性高血圧症(特に原発性アルドステロン症)、副腎および下垂体疾患について~

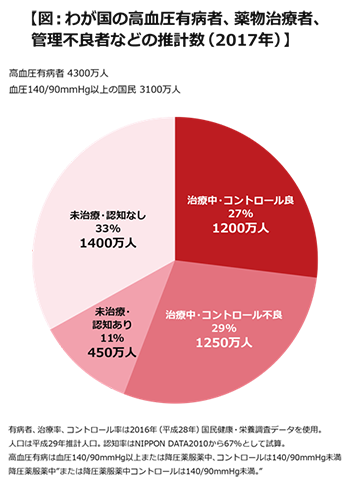

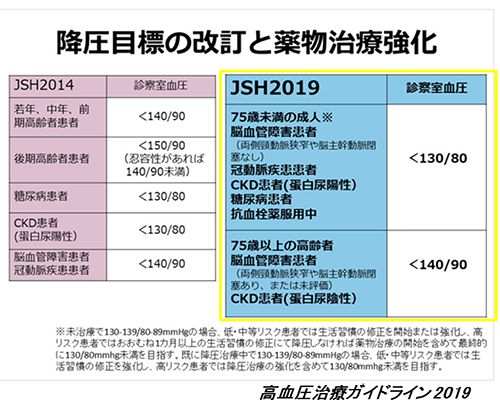

血圧が120/80㎜Hgを超えて高くなると脳疾患病、慢性腎臓病などにかかる確率や死亡する確率が高くなることが知られています。2016年の国民健康・栄養調査によると、我が国の高血圧有病率(収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90㎜Hg以上、または降圧薬内服中)は40-74歳で男性60%、女性41%、75歳以上では男性74%、女性77%と報告されており、高血圧患者数はおおよそ4300万人と推定されています。日本人高血圧患者の85-90%は、原因がはっきり分からない本態性高血圧症といわれており、元々高血圧になりやすい体質や、塩分摂取過多、肥満、過度の飲酒、運動不足、ストレス、喫煙などが原因で発症するとされています。一方、二次性高血圧症(日本人の高血圧患者の10-15%)とは、特定の原因(ホルモン分泌異常、腎臓病、薬剤)などが原因で起こる高血圧症であり、この二次性高血圧症の中でも特に重要な疾患として原発性アルドステロン症があります。

原発性アルドステロン症

原発性アルドステロン症は、副腎という臓器からアルドステロンというホルモンが過剰に分泌されることが原因で起こります。このホルモンは、体内の塩分を増やす働きがあるホルモンであり、そのため血圧が上昇します。原発性アルドステロン症の患者では年齢や血圧が同じくらいの本態性高血圧症の患者に比べて、脳卒中、冠動脈疾患、心肥大、心不全、心房細動などを合併する頻度が高いことが報告されており、このことからも積極的に原発性アルドステロン症を疑い、診断し、治療を行うことが重要であると考えられます。また糖尿病と原発性アルドステロン症の関連も報告されており、当科では原発性アルドステロン症の積極的なスクリーニング検査を行い、確定診断を目指しています。

その他、クッシング症候群や褐色細胞腫、副腎皮質機能低下症、副腎偶発腫瘍(健診などのCT検査で偶然指摘された副腎腫瘍)や下垂体機能低下症などの疾患の精査・加療も積極的に行っています。

- 月曜日 入院 ABI/PWV、心電図(、必要であれば心エコー)

(事前のCT検査で副腎腫瘍ありの場合、23時にACTH/コルチゾールの採血(日内変動チェック)) - 火曜日 生理食塩水負荷試験(4時間の検査)

- 水曜日 フロセミド立位試験(2時間の検査)

- 木曜日 カプトプリル試験(90分の検査)、頸動脈エコー

(事前のCT検査で)副腎腫瘍ありの場合、1㎎デキサメタゾン抑制試験) - 金曜日 退院

肥満症について

当院では、肥満症の方に対し管理栄養士と連携し減量マネージメントに取り組んでいます。下記の適応基準を満たした方に注射療法での減量も実施しています。

注射薬の適応について

高血圧、脂質異常症または2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、投薬治療中で以下①もしくは②に該当する場合

- ①BMIが35kg/m2以上

- ②BMIが27kg/m2以上であり、下記に示す2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する

- 耐糖能障害(2型糖尿病、耐糖能異常)

- 脂質異常症(高脂血症)

- 高血圧症

- 高尿酸血症・痛風

- 冠動脈疾患

- 脳梗塞・一過性脳虚血発作

- 非アルコール性脂肪性肝疾患

- 月経異常・女性不妊

- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群

- 運動器疾患(変形性膝関節症、変形性股関節症、変形性脊椎症など)

- 肥満関連腎臓病

注射薬使用に関する条件

- 治療開始までに最低6ヶ月間、2ヶ月毎に診療・運動指導・栄養指導を当院で実施

- 治療開始後も2ヶ月に1回栄養指導を実施

- 最大投与期間が定められており、最大投与期間を超過しての投与は不可