緑内障

緑内障とはどんな病気でしょうか?

緑内障は、視神経(目に写った像を脳に伝える神経)に障害が起こり、しだいに視野(見える範囲)が狭くなっていく眼病の総称です。ほとんどの緑内障は、自覚症状もなく視力自体には影響がないままに見える範囲だけが少しずつ欠けていきます。40歳以上の20人に1人(有病率:5%)の眼病です。

通常、両目に起こりますが、左右の目で進行ぐあいに差があります。そのため、片方の目が見えていると両目でみているかぎりなかなか気がつきません。

このように視野が狭くなっても両目で見るため補われること、そして末期まで視力が保たれることが緑内障の発見を遅らせる原因になっています。

こうして発見が遅れると、最悪の場合は失明します。実際に緑内障は視覚障害者の原因疾患の第1位となっています。

緑内障になるとどんな症状がでますか?

緑内障の症状について述べますと、まれに激しい痛み、頭痛、吐き気が起こることがありますが、緑内障患者全体からすると数パーセントにすぎません。繰り返しになりますが、ほとんどの緑内障は無症状に進行し、視野がかなり狭くなってから初めて不便を感じ自覚するのです。

なぜ緑内障で視野が狭くなるのでしょうか?

視野が狭くなっていく原因として、眼球の内圧(眼圧)と視神経の関係があげられます。

眼球は、その形を保ちいつも良く見える状態にするため、一定の硬さが必要です。その硬さを眼圧といいます。この眼圧のコントロールは、眼球の中の房水という液体が循環することで行われています。ところが、なんらかの要因が作用し、眼圧が通常より高い状態になることがあります(眼圧の正常値は10から20ミリメートル水銀柱といわれていますが、ひとによって正常値がちがいます)。眼圧が高い状態が続くと視神経に障害が起こります。

視神経は約100~120万本もの神経線維の束で、目から入った情報を脳に伝える働きをしています。この神経線維は非常にもろく、必要以上の高い眼圧には耐えきれず、押しつぶされて死んでしまいます。一度死んだ神経線維は二度と生き帰りません。

そして、神経線維が死んでしまうと、その分だけ視野に見えない部分が出来るのです。つまり、視野が狭くなっていくのは、眼圧が異常に高くなることで、神経線維の数がだんだん減っていくからなのです。一度失った視野は取り戻すことができないのです。

緑内障の検査にはどんなものがあるのでしょうか?

・眼圧検査…空気を目の表面に当てる機械などで簡単に測定できます。正確に測定するには黒目の表面を麻酔して行う検査をします。

・眼底検査…視神経の束になっている部分および視神経線維の異常を調べます。

・視野検査…見える範囲を調べる検査で、両目で15分~30分で終わります。

・隅角検査…房水の出口を隅角と呼びますが、隅角が閉塞している(出口が狭い)場合を閉塞隅角とよび、隅角が開放しているが水はけが悪い場合を開放隅角とよびます。通常、点眼麻酔の後、コンタクトレンズを直接目の上にのせて検査を行います。

緑内障を見つける最も良い方法は、何でしょうか?

眼科専門医がいる病院・診療所や人間ドックなどで眼科検診を受けられると早期に異常を発見することができます。ただ、人間ドックの場合、眼圧検査しかしていない検診では多くの緑内障を見落とすことがわかっていますので、必ず眼底検査を含む眼科検診を受けてください。

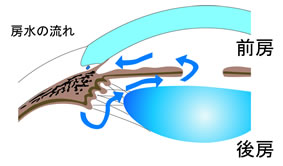

房水は眼房(前房と後房)を満たす透明な液体で、角膜や水晶体に栄養を供給しています。房水は毛様体無色素上皮で分泌され、後房を満たし瞳孔を通り前房に入り最終的に隅角付近から主な房水流出路であるシュレム管から眼外に排出されます。

隅角には、線維柱帯という網目状の組織があり、房水を濾過しており眼圧は、房水の産生と排出のバランスによって一定に保たれています。

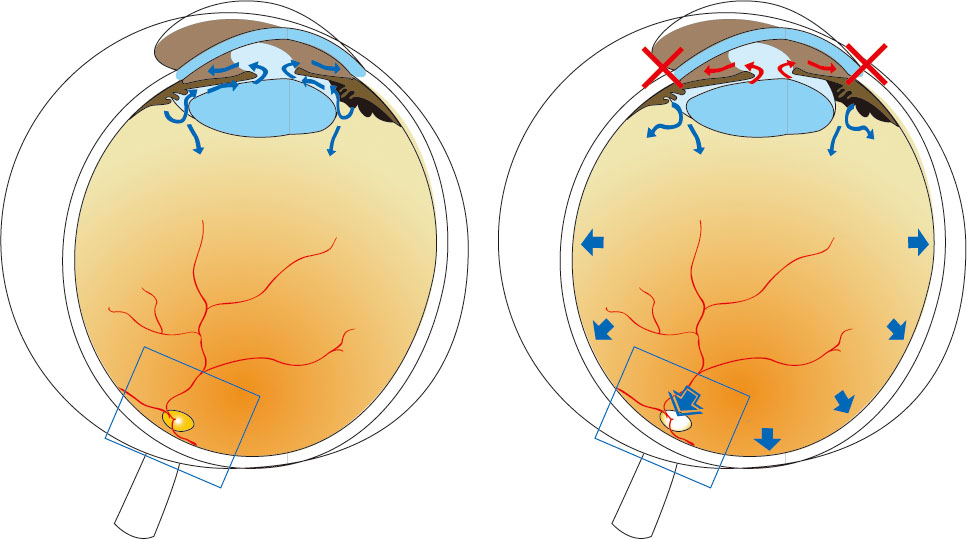

外界からの光は、瞳孔から水晶体を通って、網膜に像を結びます。眼球に適度な張りが保たれていなければ、その働きを正常に維持することができません。すなわち、適度な眼圧が重要なのです。適度な張りが必要なわけですが、房水流出路が何らかの原因で障害を受け、房水の流れが滞ることで前房に房水がたまると、眼球全体の内圧が上がります(眼圧上昇)。

眼圧が高くなりすぎると、構造的に弱い視神経乳頭が圧迫され、最終的に視神経に障害が生じ視野異常を来たします。これが典型的な緑内障の病態です。

上で示しましたように、「緑内障」とは主に眼圧が高くなることにより、視神経が障害されて視野狭窄が起こる病気で、放置すれば失明にも至ります。

- 緑内障のほとんどは、自覚症状のないままに、徐々に進行していきます。

- 我が国では40才以上の約5%が緑内障にかかっていると言われますが、その内の大半の人は未治療で放置されています。

- 一度障害された視神経は、元に戻すことができないので、定期的な検査で早く見つけて治療することが大切です。

「正常眼圧緑内障(NTG)」

眼圧が高くなると緑内障というイメージになりがちですが、実は日本で最も多い病型は正常眼圧緑内障と呼ばれるものです。字のごとく正常な眼圧にも関わらず緑内障を発症する病型なのですが、これは、眼圧に対する視神経の抵抗性に個人差があるためといわれていますし、視神経の周りの血流障害や遺伝が関係するという説もあります。

逆に眼圧が、正常値(10~20mmHg)よりも高くても視野異常を来たさない方もおられ、その場合を「高眼圧症」といいます。眼圧が高いだけで緑内障になるとは限りませんが、緑内障を起こす危険性は高いと言えますから、高眼圧症と診断された場合は、少なくとも年に2回は眼圧検査と眼底検査を受けることが大切です。

「緑内障の症状」

代表的な症状は「視野が鼻側から徐々に欠けていく」という視野狭窄です。両目に起こることが多く、放置すれば視野狭窄は徐々に進んでいき、一般的に発症後20年でほとんど失明に近い状態になってしまいます。そのため、できるだけ早期に発見して治療を開始する必要があるのですが、初期には自覚することが困難である為、視野狭窄に気づくころにはかなり病気が進行してしまっていることがあり、緑内障検査が非常に重要になってきます。

40歳以上の人で、近視のある人や、近親者に緑内障の患者さんがいる人、また糖尿病など緑内障を起こしやすい病気がある人は、視野障害を自覚しなくても眼科的検査を受けるように心がけましょう。

「緑内障の外科的治療」 ~主なもの

多くの緑内障は、点眼治療で眼圧を下降することができますが、点眼を3剤程度使っても眼圧が下降せず、視野障害が進行する場合には、手術によって眼圧を下降させる必要があります。以下に代表的な眼圧下降手術に関して解説します。

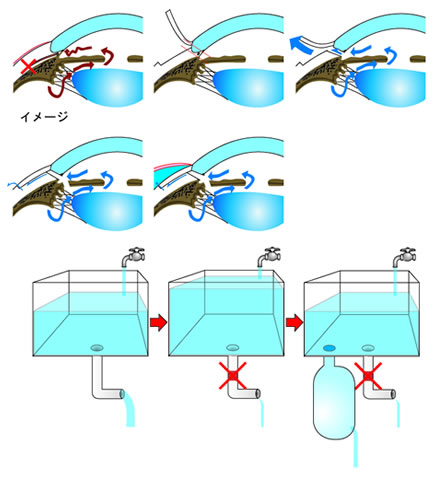

●線維柱帯切開術

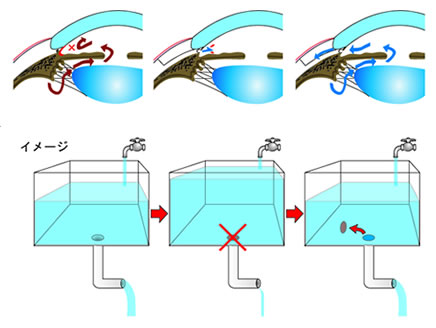

房水流出路の内、最も手前の網目の部分で目詰まりを起しているような病型の場合は、房水を排出するシュレム管の内壁に存在する線維柱帯という組織を切開して、房水の流れをよくする手術が必要です。下図に示すように、排水口の網目が詰まることで水の排出ができない状態になっているので、その網の部分を除去する方法です。

基本的には目詰まりを取り除くだけなので、自然な房水の流れを再建することができます。その反面、眼圧下降作用も比較的弱いです。

起こりうる合併症としては、一過性の前房出血とそれに伴う眼圧上昇があります。血管が豊富な部位の切開を行いますので、一時的な出血が前房内に起こりますが、長くても1~2週間で治まります。

●線維柱帯切除術

シュレム管と線維柱帯を含む強膜の小片をメスで切除して、新しいバイパスをつくり、切除したところから結膜の下に房水を流出させる手術です。つまり、修理不可能な排水管が詰まってしまった為に、別の場所に新しく穴を開けてそこから排水するという感じです。

実際には過剰に房水が排出されると、眼圧が下がり過ぎて低眼圧による合併症を引き起こしてしまいます。その為、あらかじめ新しい排水口の部分に蓋をして軽く糸で縫って水の通り道を狭くしておきます。術後、眼圧が高い場合は、この糸を房水の排出具合を見ながらレーザーで切ることで調節していきます。また、術中に切除した部分が術後に瘢痕化してくると、折角作成したバイパスが潰れてしまうことが多いため、近年ではその瘢痕化を抑えるために、抗癌剤の一種である「マイトマイシンC(線維芽細胞増殖阻害薬)」を手術中に用いるようになり、手術の成功率も以前よりずっと高くなっています。

その代わり、抗がん剤の影響で組織の脆弱化や感染を起こしやすいなど、術後の合併症問題もあるため、術後経過観察がとても大切です。眼圧が再上昇して来たら、再手術が必要になります。

直接眼外へと房水の逃げ道を新しく作成するために、線維柱帯切開術よりも眼圧降下作用は高いです。が、その分、視力低下や脈絡膜剥離、浅前房、黄斑浮腫など低眼圧によるものや術後の濾過胞形成不全、術後数年経ってからの濾過胞感染症など頻度的には少ないですが様々な合併症が起こり得ます。緑内障の外科的治療としては、世界でも一番行われている術式ですが、手術で得られる利益とその代償を天秤にかけて適応を決める必要があると言えます。

最後に・・・

一般検診などの眼底検査で、視神経乳頭や視神経線維などの異常を指摘された場合は、緑内障の早期に発見の為に眼科での検査が欠かせません。緑内障を有する近親者がおられる、糖尿病、近視、高血圧など緑内障の危険因子をお持ちである方は、眼圧に異常がなくても定期的に眼科で検査を受けることをお勧めします。緑内障の患者さんは、医師の指示に従って、きちんと治療を続けることが大切ですし、また日常生活では、たばこやストレスなど、神経障害因子となるものはなるべく避け、適度な運動も心がけましょう。緑内障は治る病気ではありませんが、早期の治療で十分にコントロールできる病気です。