臨床研究センター 先進医療研究開発部 プレスリリース

Department of Biomedical Research and Innovation

プレスリリース

脳梗塞後の心房細動患者における抗血小板薬追加の効果を検証― シンプルな治療で、出血リスクを半分以下に ―

大阪医療センター

概要

2025年10月6日、国立病院機構大阪医療センター 脳神経内科 科長の岡崎周平医師、前科長で現在は筑波大学医学医療系 脳卒中予防・治療学 教授の山上宏医師らを中心とする多施設共同研究「ATIS-NVAF試験」の成果が、米国神経学会誌 JAMA Neurology に掲載されました。

本研究は、脳梗塞または一過性脳虚血発作(TIA)の既往を持ち、心房細動と動脈硬化性疾患(頚動脈狭窄・脳動脈狭窄・虚血性心疾患・末梢動脈疾患のいずれか)を併せ持つ患者さんを対象に、抗血小板薬を抗凝固薬に追加することで再発予防効果が高まるかどうかを世界に先駆けて検証した、日本発の大規模ランダム化比較試験です。

研究の背景

心房細動と動脈硬化性疾患は高齢の方を中心にしばしば合併します。従来、心房細動には抗凝固薬、動脈硬化性疾患には抗血小板薬がそれぞれ使われてきたため、両方を持つ患者さんでは抗凝固薬と抗血小板薬が併用されることも少なくありませんでした。

しかし、薬を増やすことで出血リスクが高まることも知られており、「本当に薬を追加することにメリットがあるのか?」という問いには、これまで明確な答えがありませんでした。

研究方法

全国41施設から316人の患者さんが参加し、以下の2群に無作為に分けられました。

- 抗凝固薬のみ(単独治療群)

- 抗凝固薬に抗血小板薬を追加(併用治療群)

患者さんの平均年齢は77歳で、男性226人、女性90人が含まれました。治療効果は最長2年間追跡されました。

主な結果

-

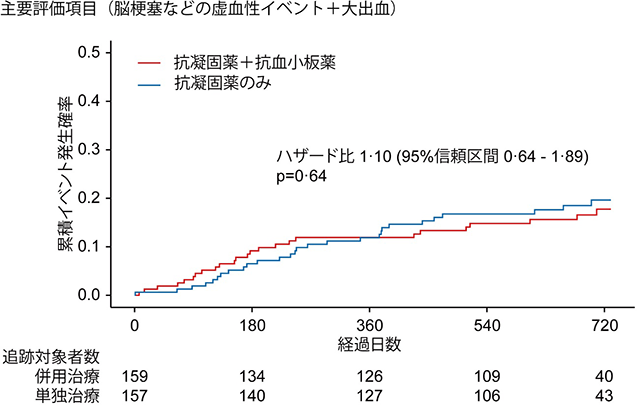

複合的な効果(脳梗塞などの虚血性イベント+大出血)は両群で差がありませんでした(図1)。

単独群:19.6%

併用群:17.8% -

一方で、臨床的に問題となる出血は併用群で2倍以上多く発生しました(図2)。

単独群:8.6%

併用群:19.5%

この結果から、抗凝固薬だけで予防治療を行うほうが、心房細動と動脈硬化を持つ脳梗塞の患者さんにとって、より安全で効果的な選択肢であることが判明しました。

図1:脳梗塞や心筋梗塞などの血管障害と重大な出血を合計した発生率

治療開始から2年間で、患者さんの予後に大きく影響する脳梗塞などの血管障害や重大な出血が起きた割合は、抗凝固薬と抗血小板薬の併用療法で17.8%、抗凝固薬のみの単独療法で19.6%と、両者に大きな差は見られませんでした。

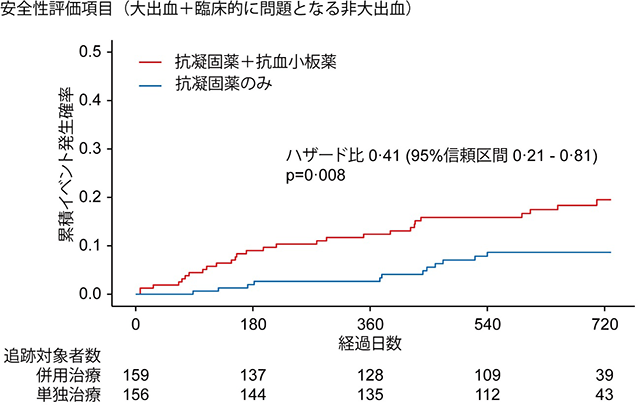

図2:重大または医療介入が必要な出血の発生率

出血に関する安全性では、併用療法の方が明らかにリスクが高く、19.5%の患者に重大または医療介入が必要な出血が発生しました。一方、単独療法では8.6%にとどまりました。

研究の意義

本研究は、日本人患者を対象に実施された初めての大規模臨床試験であり、世界的にも貴重なエビデンスを提供するものです。今回の結果は、高齢化が進む日本において増加する心房細動と動脈硬化性疾患を併せ持つ脳梗塞の患者さんにおいて、抗凝固薬単剤が併用治療と比べてより安全な選択肢となることを示しました。

筆頭著者からのコメント

複数のリスクを持つ脳梗塞患者さんでは治療が複雑になりがちですが、今回の試験は、抗凝固薬単剤治療がシンプルかつ安全な選択肢となることを示しました。『過ぎたるは及ばざるがごとし』ということわざの通り、薬を増やせば良いというものではないことが明らかになりました。また今回の結果から薬を減らせること、入院に繋がるような出血の発生率を下げることで、患者さんの負担を減らせることに繋がります。

用語集

-

臨床的に問題となる出血

胃や腸で起こる消化管出血、止まらない鼻血、血尿など、病院での検査・処置・治療が必要になる出血のこと。

-

脳梗塞(のうこうそく)

脳の血管が詰まって血流が途絶え、脳の一部が酸素不足で損傷する病気。手足の麻痺や言葉が出にくいなどの症状が起こり、命や生活に大きな影響を及ぼす。

-

一過性脳虚血発作(TIA)

脳の血流が一時的に悪くなり、数分から数十分程度の麻痺や言葉の障害が出るが、24時間以内に完全に回復する発作。将来の脳梗塞の前ぶれとなることが多い。

-

心房細動(AF)

心臓の一部が不規則に震える不整脈。血流がよどんで血の塊(血栓)ができやすくなり、それが脳の血管を塞ぐことで脳梗塞を引き起こす危険が高まる。

-

動脈硬化性疾患

血管の壁にコレステロールなどがたまり硬く狭くなることで起こる病気の総称。頚動脈狭窄、脳動脈狭窄、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、足の血流が悪くなる末梢動脈疾患などが含まれる。

-

抗凝固薬(こうぎょうこやく)

血液凝固因子の働きを抑えて血液が固まりにくくする薬。心臓内や静脈など血流が停滞しやすい場所にできる血栓(赤色血栓)の予防に有効。心房細動の患者で血栓ができて脳梗塞を起こすのを防ぐために使われる。

-

抗血小板薬(こうけっしょうばんやく)

血小板の働きを抑えて血液が固まりにくくする薬。血流の速い動脈にできる血栓(白色血栓)の予防に有効。動脈硬化が原因で起こる心筋梗塞や脳梗塞の再発予防に用いられる。

-

ランダム化比較試験(RCT)

参加者を無作為(ランダム)に複数の治療群に分け、治療効果を比べる臨床試験。科学的に信頼性が高い方法として新しい治療の有効性や安全性を調べる際に用いられる。

-

複合的な効果

研究で効果を判断するために、複数の重要な出来事(例えば脳梗塞や心筋梗塞、大出血など)をまとめて一つの指標とする方法。患者さんの全体的な有効性や安全性を評価しやすくなる。

-

虚血性イベント

血管が詰まることで臓器や組織が酸素不足に陥る出来事のこと。脳梗塞の再発や心筋梗塞などが含まれる。

論文タイトルと著者

-

タイトル

Optimal antithrombotics for ischemic stroke and concurrent atrial fibrillation and atherosclerosis. A randomized clinical trial.

-

著者

Shuhei Okazaki, MD; Kanta Tanaka, MD; Yukako Yazawa, MD, Ryosuke Doijiri, MD; Masatoshi Koga, MD; Masafumi Ihara, MD; Shiro Yamamoto, MD; Kenji Kamiyama, MD; Yuko Honda, MD; Kazutaka Uchida, MD; Takeshi Yoshimoto, MD; Koko Asakura, PhD; Katsuhiro Omae, PhD; Kenta Tanaka, MS; Hirotada Maeda, MS; Haruko Yamamoto, MD; Teruyuki Hirano, MD; Kazunori Toyoda, MD; Yasuyuki Iguchi, MD; Teruo Noguchi, MD; Yasushi Okada, MD; Kazuo Kitagawa, MD; Nobuyuki Sakai, MD; Hiroshi Yamagami, MD; on behalf of the ATIS-NVAF Trial Investigators

-

掲載誌

JAMA Neurology

-

DOI

10.1001/jamaneurol.2025.3662

-

問い合わせ先

国立病院機構大阪医療センター 広報企画室 田中

TEL: 06-6942-1331